beziehungsweise 4/2025–Artikel 1

Wenn Geschwister zu Eltern werden

Geschwisterbeziehungen in Familien mit psychisch erkrankten Eltern

Von Tonina Liriel Aurel

In Familien mit mehreren Kindern, in denen beide Elternteile unter psychischen Erkrankungen leiden, verändern sich familiäre Strukturen häufig tiefgreifend. Dieser Beitrag richtet den Fokus auf die Geschwisterbeziehungen in solchen Familiensystemen – ein Aspekt, der in der Forschung bislang nur am Rande behandelt wurde. Im Zentrum steht die Frage, wie Geschwister in einem von psychischen Erkrankungen geprägten familiären Umfeld miteinander interagieren, sich gegenseitig unterstützen oder auch belasten. Grundlage der Untersuchung ist eine detaillierte Analyse von Interviews mit Geschwistern aus vier Familien, in denen beide Elternteile psychisch erkrankt sind.

Die besondere Rolle von Geschwisterbeziehungen

In belasteten Familiensystemen übernehmen Geschwister oft zentrale emotionale und strukturelle Funktionen füreinander (vgl. Bossek 2022: 483). Sie sind nicht nur Zeug:innen der elterlichen Erkrankungen, sondern häufig auch aktive Mitgestalter familiärer Dynamiken. Ihre Beziehungen können stabilisierend wirken, als Ressource und Bewältigungsfaktor dienen, aber ebenso Verstärker von Belastungen oder gar Auslöser für Retraumatisierungen sein – insbesondere, wenn sie von Überforderung, Rivalität oder Loyalitätskonflikten geprägt sind. Wie Geschwister füreinander sorgen (oder es nicht können), prägt ihr Verständnis von Verantwortung, Nähe und Selbstschutz, beeinflusst ihr Selbstbild und kann langfristige Auswirkungen auf Bindungsmuster und psychische Gesundheit bis ins Erwachsenenalter haben. Trotz dieser Bedeutung richten sich viele psychosoziale Unterstützungsangebote primär an Einzelpersonen – sei es in Form von Psychotherapie, Jugendhilfe oder Beratung. Familiäre Teilsysteme wie Geschwisterkonstellationen bleiben dabei häufig unberücksichtigt. Ein vertieftes Verständnis der Geschwisterdynamiken kann dazu beitragen, passgenauere Unterstützungsformate zu entwickeln, frühzeitig Überforderung zu erkennen und vorhandene Ressourcen im Geschwistersystem gezielt zu stärken.

Mögliche Belastungen

Psychische Erkrankungen von Eltern können sich auf vielfältige Weise auf das familiäre System und insbesondere auf Kinder auswirken. Wiegand-Grefe und Kolleg:innen (2011) beschreiben in ihrem Sammelband "Kinder mit psychisch kranken Eltern" typische Belastungsfaktoren:

- Sozialer Rückzug: Familien isolieren sich, Kinder meiden es, Freund:innen mit nach Hause zu bringen – aus Angst vor Stigmatisierung.

- Tabuisierung: Die Erkrankung wird verschwiegen. Kindern fehlt dadurch Sprache und Orientierung – Verunsicherung, Scham und Isolation sind die Folge.

- Vernachlässigung/Überforderung: Eltern sind emotional unzugänglich oder unberechenbar. Kinder erleben Leere, Daueranspannung und das Gefühl, allein zu sein.

- Schuld/Scham: Kinder fühlen sich oft mitverantwortlich, übernehmen Fürsorge und empfinden Schuld, wenn sie Freude oder Erfolg erleben.

- Loyalitätskonflikte: etwa zwischen gesunden und erkrankten Elternteilen oder zwischen eigenen Bedürfnissen und familiären Anforderungen.

- Parentifizierung: Kinder übernehmen dauerhaft elterliche Aufgaben – emotional und praktisch. Die eigene Kindheit bleibt auf der Strecke.

- Chronische Unsicherheit: Stimmung und Verhalten der Eltern sind unvorhersehbar. Kinder leben in ständiger Alarmbereitschaft.

- Eingeschränkte Entwicklung: Spiel, Leichtigkeit und altersgemäße Aufgaben geraten in den Hintergrund. Frühzeitige Erwachsenenrollen belasten die Selbstregulation.

- Erhöhtes Erkrankungsrisiko: Die Belastungen können zu Angst, Depressionen, Beziehungsstörungen oder Sucht führen.

Dabei ist zu betonen: Psychische Erkrankungen der Eltern müssen nicht zwangsläufig zu Belastungen bei den Kindern führen. Die Auswirkungen hängen von verschiedenen Faktoren ab – etwa Art, Dauer und Schwere der elterlichen Erkrankung, deren Behandlungsverlauf und -bereitschaft sowie von vorhandenen Ressourcen innerhalb und außerhalb der Familie. Schützende Faktoren sind hierbei unter anderem das Vorhandensein weiterer Bezugspersonen wie Großeltern, eine offene innerfamiliäre Kommunikation, stabile äußere Netzwerke und Zugang zu Unterstützungsangeboten wie Psychotherapie oder Beratung. Auch Merkmale des Kindes – etwa Alter, Entwicklungsstand, Temperament oder eigene Bewältigungsstrategien – beeinflussen maßgeblich, wie stark Belastungen erlebt und verarbeitet werden (Wiegand-Grefe 2011).

Befragung von Geschwistern aus belasteten Familiensystemen

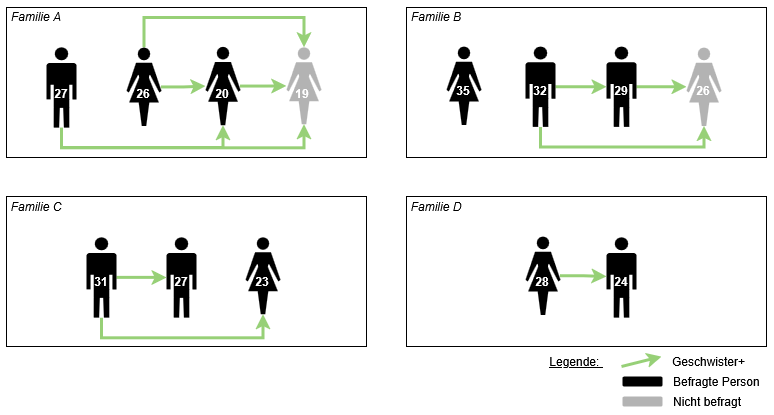

Für eine vertiefende qualitative Analyse von Geschwisterdynamiken wurden 2023 elf junge Erwachsene im Alter zwischen 19 und 35 Jahren interviewt. Sie stammen aus vier Familien in Deutschland und Österreich, in denen beide Elternteile über längere Zeiträume psychisch erkrankt waren. Die Einzelinterviews ermöglichen retrospektive Einblicke von der Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter. Die Eltern wurden nicht befragt, und die Geschwister erhielten keine Informationen über die Aussagen der jeweils anderen. Sechs der Interviewten waren männlich, fünf weiblich. Gemeinsame Merkmale der Herkunftsfamilien waren: keine erkennbare Behandlungsbereitschaft, starke Tabuisierung, eingeschränkte Kommunikation und das Fehlen stabiler Bezugspersonen außerhalb der Kernfamilie. Die elterlichen Diagnosen umfassten laut Angaben der Kinder Suchterkrankungen, affektive Störungen, Angst- und posttraumatische Belastungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen sowie psychotische Erkrankungen.

Die Bildungswege der Befragten zeigten eine große Spannbreite: Vier verfügten über einen Masterabschluss, zwei über einen Bachelorabschluss, eine befand sich im laufenden Studium, einer hatte dieses abgebrochen. Eine Person hatte die Pflichtschule abgeschlossen, drei hatten die Schule abgebrochen – eine davon absolvierte später eine Lehre. Die Lebenssituationen zum Zeitpunkt der Interviews waren:

- Familie A: Alle interviewten Kinder lebten außerhalb des Elternhauses. Nur das jüngste, nicht befragte Kind wohnte noch bei der Mutter. Kontakt zur Mutter war gering, zum Vater bestand nur bei einem Geschwisterteil sporadischer Kontakt. Die drei Befragten waren gut untereinander vernetzt.

- Familie B: Die nicht befragte jüngste Tochter lebte beim Vater und hatte den Kontakt zur Mutter abgebrochen. Die drei interviewten Geschwister lebten verstreut, hatten kaum Kontakt zur Mutter, keinen zum Vater, aber regelmäßigen Kontakt untereinander.

- Familie C: Alle Kinder waren ausgezogen. Der Vater war im Jugendalter der Kinder verstorben. Nur die jüngste Tochter hatte noch Kontakt zur Mutter; die beiden Brüder lebten zusammen, hatten jedoch kaum Kontakt zur Schwester.

- Familie D: Die beiden Geschwister lebten jeweils bei einem Elternteil, ohne Kontakt zum anderen Elternteil und mit seltenem Kontakt zueinander.

Wechselwirkungen zwischen Eltern-Kind- und Geschwisterbeziehungen

Die Analyse der Erzählungen der Befragten zu ihrer familiären Vergangenheit zeigt deutlich: In jenen Fällen, in denen ein Kind die Pflege eines Elternteils übernahm und dauerhaft mit diesem zusammenlebte, während die übrigen Geschwister den Kontakt zu diesem Elternteil abbrachen, kam es häufig auch zu einer zunehmenden Distanz oder gar zum Abbruch der Geschwisterbeziehungen. Die soziale Isolation jener Kinder, die sich ganz der Betreuung eines Elternteils widmeten, verstärkte sich dadurch im familiären Kontext deutlich. Erst nachdem die Verantwortung für den pflegebedürftigen Elternteil wieder auf mehrere Schultern verteilt oder an externe Stellen abgegeben wurde, konnten sich in vielen Fällen auch die Geschwisterbeziehungen wieder annähern und stabilisieren. Diese Befunde verdeutlichen, dass die Beziehung zu den Eltern auch die Dynamik zwischen Geschwistern wesentlich mitprägt. Die Auswertung der Interviews legt nahe, dass die befragten Personen bereits in ihrer Kindheit eine ungleiche Behandlung durch ihre Eltern wahrgenommen hatten – abhängig von Geschlecht und Geburtenreihenfolge. So wurde häufig berichtet, dass erstgeborene Kinder tendenziell von der Mutter bevorzugt wurden, während die jüngsten Kinder mehr Zuwendung vom Vater erfuhren. Ebenso zeigte sich ein Muster, wonach Söhne eher der Mutter näherstanden, während Töchter stärkere Bindungen zum Vater aufbauten. Alle befragten Personen äußerten den Wunsch nach elterlicher Zuneigung, Bestätigung und Anerkennung während ihrer Kindheit. Wenn sie jedoch das Gefühl hatten, ihre Geschwister hätten davon mehr erhalten als sie selbst, führten diese Differenzerfahrungen nicht selten zu Neidgefühlen, Eifersucht und ständigen Vergleichen. Diese emotionalen Spannungen wirkten sich nachhaltig auf die Qualität der Geschwisterbeziehungen aus und beeinflussten auch deren Entwicklung im Erwachsenenalter.

Geschwister als emotionale und soziale Ressource

Trotz vielfacher Belastungen in der Kindheit und Jugend schilderten die befragten Personen ihre Geschwister mehrheitlich als eine konstante emotionale und soziale Ressource. Besonders deutlich wird dies in der folgenden Aussage eines Interviewten: "Und alles, was uns geblieben ist, ist: Wir wussten, es gibt diese Geschwister, und wir bilden uns das nicht ein – es ist real. Und wir sind zumindest nicht allein in diesem Setting aufgestellt." Diese Aussage steht exemplarisch für eine zentrale Erkenntnis der Analyse: Geschwisterbeziehungen fungieren als emotionaler Anker und bieten einen Raum des geteilten Erlebens, insbesondere dann, wenn das familiäre Umfeld von Belastungen geprägt ist. Die Geschwister teilen traumatische Erfahrungen, verarbeiten diese gemeinsam und geben einander Halt – auch dann, wenn über die Erlebnisse kaum gesprochen wird. Ein zentrales Element dieser Beziehungen ist die gemeinsame Realitätsperspektive. In Familien der Befragten waren es die Geschwister, die halfen, verzerrte elterliche Wahrnehmungen zu relativieren und zu verarbeiten. Die geteilte Alltagserfahrung und die Vertrautheit, die über Jahre gewachsen ist, stärkten das gegenseitige Vertrauen und die emotionale Nähe.

Wie Bossek (2022: 480) in Bezug auf Geschwisterbeziehungen festhält, kann eine von solidarischem Zusammenhalt geprägte Geschwisterbindung dazu beitragen, belastende Eltern-Kind-Beziehungen zumindest teilweise zu kompensieren. Diese Funktion zeigt sich auch in den Aussagen der Befragten: Geschwisterbeziehungen boten einen Raum, in dem Konflikte ausgetragen, soziale Rollen erprobt und persönliche Entwicklung ermöglicht wurden – ohne die Angst vor negativen Konsequenzen. Mehrere Interviewte berichteten, dass ihre Geschwisterbeziehung der einzige Bereich war, in dem sie sich als Person authentisch zeigen konnten. Eine befragte Person bringt es auf den Punkt: "Meine Geschwister sind das Wichtigste für mich."

In der Folge entwickelten sich innerhalb der Familie eigenständige Subsysteme, bestehend aus den Geschwistern, die sich klar von der elterlichen Ebene abgrenzten. Innerhalb dieser Subsysteme herrschten implizite soziale Normen, die auf gegenseitigem Schutz, Solidarität und Loyalität beruhten. Verstöße gegen diese unausgesprochenen Regeln wurden als Vertrauensbruch gewertet und innerhalb der Geschwistergemeinschaft sanktioniert. Diese Konstellationen verdeutlichen, welche zentrale Rolle Geschwister in belasteten familiären Kontexten einnehmen können: Sie bieten emotionale Stabilität, Orientierung und ein Gefühl von Sicherheit – und tragen damit maßgeblich zur Resilienz der betroffenen Kinder und Jugendlichen bei.

Das Phänomen "Geschwister+"

In klassischen Familienkonstellationen ist Macht in der Regel ungleich verteilt: Eltern haben die Autorität, Regeln vorzugeben und deren Einhaltung durchzusetzen (Bossek 2022: 481). In Familien mit psychisch erkrankten Eltern jedoch, in denen elterliche Fürsorge- und Erziehungsfunktionen nur eingeschränkt wahrgenommen werden können, verschieben sich diese Machtverhältnisse zum Teil deutlich. Die Auswertung der Interviewdaten zeigt: Wenn Eltern als handlungsfähige Bezugspersonen ausfallen, übernehmen häufig Geschwister – vor allem ältere – elterliche Rollenfunktionen gegenüber den jüngeren. Diese Rollenübernahme ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden: Sie tritt vor allem dann auf, wenn ein Kind innerhalb der Geschwisterkonstellation als besonders kompetent, belastbar und fürsorglich wahrgenommen wird. Die Übernahme elterlicher Aufgaben durch Geschwister umfasst dabei nicht nur praktische Versorgung und Alltagsorganisation, sondern auch emotionale Unterstützung, Erziehung und Schutz. Obwohl Geschwisterbeziehungen in der Regel von Gleichrangigkeit geprägt sind und Machtausübung untereinander als illegitim gilt (Bossek 2022: 481), kann es in solchen familiären Ausnahmesituationen zu einer funktionalen Rollenverschiebung kommen. Diese besondere Form der Geschwisterbeziehung bezeichne ich als Geschwister+. Gemeint sind damit Geschwister, die über das übliche Maß hinaus Verantwortung übernehmen und so zu stabilisierenden Akteuren im Familiensystem werden.

Diese Rollenverschiebung wurde von den befragten Personen selbst aktiv wahrgenommen und als solche benannt. Die Geschwister+ zeichneten sich durch Eigenschaften wie Verantwortungsbewusstsein, Empathie, Selbstständigkeit und Organisationstalent aus. Innerhalb der Familienstruktur wurden sie häufig höher eingestuft als die Eltern, was ihre besondere Bedeutung für das alltägliche Funktionieren der Familie unterstreicht. Vor allem letztgeborene Kinder profitierten in diesen Konstellationen: Sie hatten häufig mehrere Geschwister+, die ihnen als verlässliche Bezugspersonen dienten. Die Geschwister+ ermöglichten emotionale Stabilität und fungierten gleichzeitig als Bildungs- und Sozialisationsinstanz. Sie lehrten durch Vorbildwirkung und aktives Handeln zentrale Kompetenzen wie Selbstorganisation, Kommunikation und Fürsorge.

Ein zentrales Kriterium für das Entstehen einer Geschwister+-Beziehung ist ein deutliches Fähigkeitsgefälle zwischen den Geschwistern. Fehlt dieses, etwa bei sehr geringem Altersunterschied, kann die Rollenübernahme erschwert oder verhindert werden. Auch Rivalität oder Neid wirken der Ausbildung stabiler Geschwister+-Rollen entgegen. Die Funktion als Geschwister+ ist in vielen Fällen nicht dauerhaft. Mit dem Übergang ins junge Erwachsenenalter und zunehmender Autonomie kann eine Rückentwicklung zu gleichrangigen Geschwisterverhältnissen einsetzen. Dennoch prägt die Erfahrung dieser besonderen Verantwortung das Selbstverständnis der betroffenen Personen oft nachhaltig.

Abbildung: "Geschwister+"-Beziehungen der Befragten

Quelle: Tonina Aurel 2024

Fazit

Die Ergebnisse zeigen, dass in Familien mit psychisch erkrankten Eltern Macht- und Rollenverhältnisse instabil werden können. Wenn elterliche Fürsorge ausfällt und Unterstützung fehlt, übernehmen ältere Geschwister häufig elterliche Aufgaben – eine Funktion, die hier als "Geschwister+" bezeichnet wird. Diese Rollen umfassen emotionale, erzieherische und organisatorische Funktionen und werden innerhalb der Familie oft als legitim angesehen. So entstehen neue, informelle Hierarchien, in denen "Geschwister+" teils über den Eltern stehen. Dieses Phänomen ist ambivalent: Die Übernahme elterlicher Verantwortung führt oft zu emotionaler Überforderung und dem Verlust der eigenen Kindheit. Nähe, Loyalität und Fürsorge stehen im Spannungsfeld zur Selbstfürsorge. Die klare Grenze zwischen "Kind" und "Elternteil" verwischt, was langfristige Folgen für das Selbstverständnis hat. "Geschwister+" zeigt eine zentrale Dynamik belasteter Familien: Macht wird funktional und notgedrungen an kompetentere Geschwister übertragen – mit Chancen und Risiken.

Für die Praxis bedeutet das, dass Fachkräfte in Schule und Jugendhilfe frühzeitig für solche Konstellationen sensibilisiert werden sollten. Kinder und Jugendliche, die Verantwortung für ihre Geschwister übernehmen, brauchen gezielte Entlastung und Angebote, die ihre eigene Entwicklung stärken. Gleichzeitig sollten Geschwisterbeziehungen nicht nur als Risiko, sondern auch als potenzielle Ressource in der Unterstützung von Kindern in belasteten Lebenslagen anerkannt werden. Familienpolitisch ist es notwendig, die informelle Care-Arbeit von Kindern und Jugendlichen sichtbar zu machen, Unterstützungsangebote für Familien mit psychisch erkrankten Eltern auszubauen und geschwisterbezogene Perspektiven stärker in Hilfesysteme und Präventionsstrategien zu integrieren.

Literatur

Aurel, Tonina L. (2024): Die Rolle von Bildung in Lebenswelten von Kindern psychisch erkrankter Eltern: Eine biographische Untersuchung von Bildungsmomenten und Bildungsbiographien in Verbindung mit Eltern-Kind-Beziehungen, Geschwisterbeziehungen und Geschlecht (unveröffentlichte Dissertation). Universität Wien.

Bossek, Jan F. (2022): Geschwister in Familien. In: Ecarius, Jutta; Schierbaum, Anja (Hg.): Handbuch Familie. Band I. Gesellschaft, Familienbeziehungen und differentielle Felder. 2., überarbeitete und aktualisierte Aufl. Wiesbaden: Springer VS, S. 473–491. doi.org/10.1007/978-3-531-19985-6

Wiegand-Grefe, Silke; Mattejat, Fritz; Lenz, Albert (Hg.) (2011): Kinder mit psychisch kranken Eltern: Klinik und Forschung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Autorin

Dr.in Tonina Liriel Aurel BA MA MA hat Bildungswissenschaft und Gender Studies studiert und ist Universitätsassistentin am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien.