beziehungsweise 5/2025–Artikel 2

Homeoffice zwischen Chancen und Grenzen neuer Arbeitswelten

Im Kontext von Vereinbarkeit und Partnerschaftlichkeit

Von Sonja Dörfler-Bolt

Die Arbeitswelt befindet sich seit Jahren in einem tiefgreifenden Wandel. Digitalisierung, Globalisierung und ein zunehmender Fachkräftemangel haben die Anforderungen an Betriebe und Beschäftigte nachhaltig verändert. Flexibilität gilt heute als Schlüsselfaktor für Wettbewerbsfähigkeit – sowohl aus Sicht der Unternehmen als auch für Arbeitnehmer:innen, die ihr Berufs- und Privatleben in Einklang bringen müssen. Besonders prägend für diese Entwicklung war die COVID-19-Pandemie. Sie führte in zahlreichen österreichischen Unternehmen zur raschen Einführung von Homeoffice-Regelungen, die zuvor oft nur zögerlich umgesetzt wurden.

Im Rahmen einer neuen Studie von Dörfler-Bolt und Neuwirth (2025) wird der zentralen Frage nachgegangen, ob und inwiefern elterliche Homeofficenutzung die Vereinbarkeit von Familie und Erwerb unterstützt und wie sich die Arbeitsteilung zwischen Elternpaaren sowie die Partnerschaftsqualität mit und ohne Homeoffice gestaltet. Methodisch wurde diesen Fragen anhand einer Literaturanalyse, sowie deskriptiver und multivariater Analysen auf Basis von Daten der Arbeitskräfteerhebung und des Generations and Gender Programmes (GGP) nachgegangen.

Die Pandemie als Beschleuniger

Mit zunehmender Digitalisierung waren Tendenzen zur Flexibilisierung und Homeoffice-Arrangements bereits vor 2020 absehbar. Vor der Pandemie war es jedoch überwiegend Führungskräften vorbehalten, ergänzend zur Büroarbeit an Randzeiten oder Wochenenden im Homeoffice tätig zu sein (Dörfler-Bolt u. a. 2023). Mit den Lockdowns änderte sich dies grundlegend. Hatten 2015 noch 20 % der Frauen und 24 % der Männer in Österreich die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, so sind es 2023 bei den Frauen 28 % und bei Männern 29 %. Im ersten Pandemiejahr 2020 lag dieser Anteil mit 29 % bei Frauen und 30 % bei Männern am höchsten.

Auch wenn seit den Jahren der Pandemie die breite Homeofficenutzung zurückgegangen ist, bleibt das Gesamtvolumen an Arbeitsplätzen mit Homeoffice-Anteil in Österreich höher als davor. Der Trend zum ortsunabhängigen Arbeiten setzt sich also fort. Dabei zeigen sich klare Unterschiede: Männer haben in Österreich sowohl vor als auch nach der Pandemie geringfügig häufiger Homeoffice genutzt als Frauen. Wird jedoch ein überwiegender Anteil der Arbeitszeit von zu Hause erbracht, trifft dies geringfügig häufiger auf Frauen zu. 2023 gaben 12 % der Frauen und 11 % der Männer an, mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit im Homeoffice zu verbringen.

Ein Phänomen Höhergebildeter im urbanen Raum

Homeoffice scheint in erster Linie ein städtisches Phänomen zu sein, je dichter die Wohnregion besiedelt ist, desto höher ist der Anteil an Homeoffice. So nutzen 35 % der Männer wie der Frauen in städtischen Bereichen Homeoffice. Diese hohen Anteile können im ländlichen und kleinstädtischen Raum nicht erreicht werden. Die Homeofficenutzung steigt sukzessive mit der Bevölkerungsdichte. Dies ist umso erstaunlicher, als gerade in den weniger dicht besiedelten Regionen die Anfahrtswege weit länger und auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs weniger weit fortgeschritten ist. Seitens der Arbeitnehmer:innen bestünde also in diesen Räumen ein höherer Bedarf an Homeoffice-Möglichkeiten.

Wird nach dem Bildungsabschluss unterschieden – hier wird zwischen Personen mit Tertiärabschluss und Personen mit maximal Sekundärabschluss (Lehre, Matura) differenziert – so ist klar erkennbar, dass Homeoffice in erster Linie von den höher Gebildeten in Anspruch genommen wird: Nehmen nur 26 % der Männer der unteren und mittleren Bildungsstufen Homeoffice in Anspruch, so trifft dies auf 54 % der Männer mit Tertiärabschluss zu. Bei Frauen ist es ähnlich mit 21 % vs. 47 %. Die Quoten verdoppeln sich also zwischen den Bildungsstufen. Bei den Höhergebildeten wird auch ersichtlich, dass Eltern dieser Gruppe etwas häufiger Homeoffice in Anspruch nehmen als Kinderlose.

Mehr Nutzung bei Eltern mit jüngeren Kindern

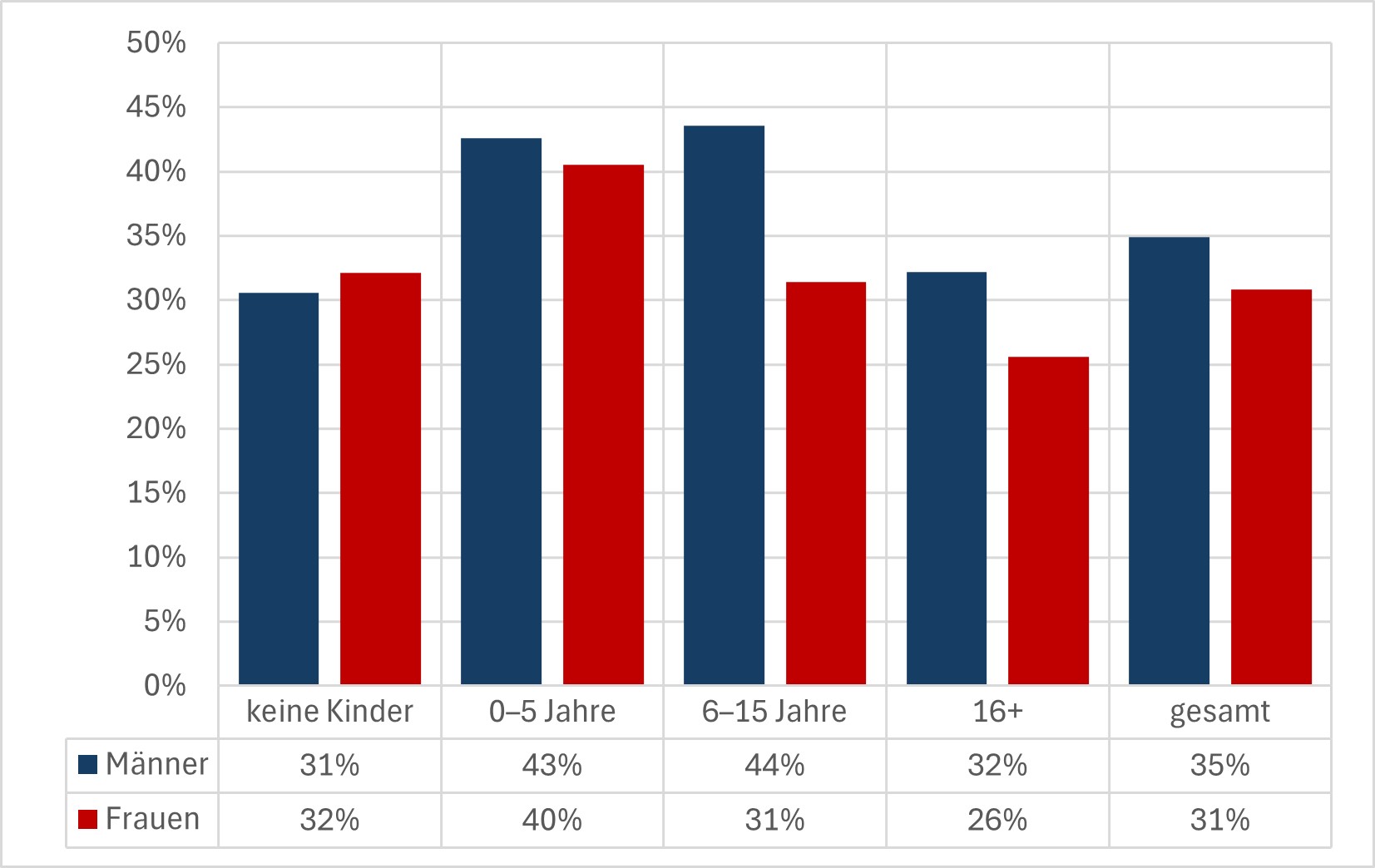

Die Homeofficenutzung von Frauen hängt etwas weniger stark mit der Familienphase zusammen als die der Männer. Grundsätzlich aber ist die Homeofficenutzung bei Eltern jüngerer Kinder deutlich höher als bei Kinderlosen. 43 % der Väter mit Kindern unter sechs Jahren nutzen regelmäßig Homeoffice, bei Müttern in derselben Lebensphase sind es 40 %. Der Grund für die Geschlechterdifferenz liegt unter anderem am hohen Teilzeitanteil junger Mütter.

Abbildung: Homeoffice-Quoten nach Familienphase (Alter des jüngsten Kindes)

Quelle: GGP.at; n = 5.300

Zwischen Verfestigung von Geschlechterrollen und erlebter Autonomie

Geschlechtsspezifischer Ungleichheit wird durch Homeoffice scheinbar nur wenig entgegengewirkt, da insbesondere Frauen Homeoffice nutzen, um unbezahlte Arbeit besser verrichten zu können, während Väter Homeoffice teilweise ablehnen, weil sie so von familiären Aufgaben bei der Erwerbsarbeit gestört werden (Dörfler-Bolt u. a. 2023). Eine Verringerung der Ungleichheiten bei der Hausarbeit zeigt sich allerdings insbesondere dann, wenn beide im Homeoffice arbeiten. Hier fällt die Verteilung der Haushaltsagenden noch ein stückweit egalitärer aus, als wenn nur der Mann Homeoffice beansprucht. Sofern aber ausschließlich die Mutter Homeoffice beansprucht, übernimmt sie ungleich mehr an Haushaltstätigkeiten. Bei der Aufteilung von Kinderbetreuungsaufgaben hingegen gibt es kaum mehr Egalität, wenn der Vater (auch) im Homeoffice arbeitet. Allerdings steigt die Ungleichheit stark an, wenn nur die Mutter Homeoffice nutzt.

Insgesamt zeichnet sich tendenziell eine erhöhte Doppelbelastung von Müttern durch Homeoffice ab, die von den Betroffenen teilweise dennoch als Entlastung, Autonomie und eben auch Flexibilitätsgewinn erlebt wird (flexibility paradox, Chung 2022). Im Hinblick auf unbezahlte Arbeit in Partnerschaften führt flexibles Arbeiten generell dazu, dass Mütter an der Erwerbsarbeit partizipieren können, ohne die faire Beteiligung ihrer Partner an der unbezahlten Arbeit einzufordern. Flexible Arbeit setzt also weibliches Humankapital frei, ohne die gängigen geschlechternormativen Einstellungen und Verhaltensweisen zu stören beziehungsweise zu hinterfragen.

Es gibt aus früheren Studien allerdings auch empirische Hinweise darauf, dass Homeoffice bei Eltern geschlechtsspezifische Unterschiede bei Arbeitszeit und Einkommen reduziert und Homeofficenutzung Müttern ermöglicht, ihr Wochenstundenausmaß zu erhöhen, da Wegzeiten wegfallen und flexibler auf Anforderungen der Kinderbetreuung reagiert werden kann (Arntz u. a. 2022; Dörfler-Bolt u. a. 2023).

Höhere Erwerbszufriedenheit, geringere Stressbelastung

Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich: Homeoffice und flexible Arbeitszeiten steigern offenbar die Erwerbszufriedenheit von Eltern, wobei mit flexiblen Arbeitszeiten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wesentlich verbessert wird – weit mehr und signifikanter als durch Homeoffice. Mütter mit Kindern im vorschulischen Alter in Österreich weisen allerdings umso geringere Arbeitsstressbelastung auf, je mehr sie im Homeoffice arbeiten. Flexible Arbeitszeiten dämpfen zudem das Stressempfinden für beide Geschlechter signifikant. Zudem weisen Personen in guter ökonomischer Situation auch eine deutlich höhere Erwerbszufriedenheit aus.

Der wichtigste Vorteil der Arbeit von zu Hause aus ist die ausgeweitete zeitliche und örtliche Flexibilität. Zur Doppelbelastung von Müttern kommt allerdings hinzu, dass sich nur knapp die Hälfte der Homeoffice-Nutzenden in Österreich die Arbeitszeit frei einteilen kann (Bergmann u. a. 2023), was die positiven Effekte wiederum einschränkt.

Homeoffice: Chancen und Risiken für Eltern

Obwohl einige positive Auswirkungen von Homeoffice, wie reduzierter Stress und höhere Zufriedenheit, auf die Lebensumstände von Eltern erkennbar sind, wird in den analytischen Modellen deutlich, dass sich durch die Nutzung von Homeoffice nur nachgelagerte Effekte erzielen lassen. Mindestens so wichtig wie Homeofficenutzung sind das Ausmaß und die Flexibilität der Arbeitszeiten sowie die Sicherung des Lebensstandards via Haushaltseinkommen und Arbeitsplatzsicherheit. Zudem ist Homeoffice nur sehr eingeschränkt dazu geeignet, geschlechtsspezifische Ungleichheiten der Arbeitsteilung zu minimieren.

Literatur

Arntz, Melanie; Ben Yahmed, Sarra; Berlingieri, Francesco (2022): Working from home, hours worked and wages: Heterogeneity by gender and parenthood. In: Journal of Labour Economics 76. DOI: 10.1016/j.labeco.2022.102169

Bergmann, Nadja; Danzer, Lisa; Enengl, Flavia; Glück, Barbara; Mirtl, Jörg (2023): Evaluierung der Regelungen zum Thema Homeoffice (Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021). Wien: Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft.

Chung, Heejung (2022): The flexibility paradox. Why flexible working leads to (self-) exploitation. Bristol: Bristol University Press. DOI: 10.2307/j.ctv2c3k1n8

Dörfler-Bolt, Sonja; Buchberger, Silvia; Spitzer, Florian; Wernhart, Georg (2023): Erfahrungen mit Homeoffice – Qualitative Ergebnisse aus Interviews und Fokusgruppen in Unternehmen. In: Leitner, Andrea; Frankus, Elisabeth; Spitzer, Florian; Dörfler-Bolt, Sonja; Hartner-Tiefenthaler, Martina: Smart Working. Frauen in Führungspositionen stärken. Wien: IHS. S. 17–87. DOI: 10.34726/5474

Dörfler-Bolt, Sonja; Neuwirth, Norbert (2025): Homeofficenutzung von Eltern. Ein Instrument zur Optimierung von Vereinbarkeit und Partnerschaftlichkeit? Wien: ÖIF (ÖIF-Working Paper 104). DOI: 10.25365/phaidra.636

Autorin

Dr.in Sonja Dörfler-Bolt ist Senior Researcher am Österreichischen Institut für Familienforschung an der Universität Wien. Ihre Arbeitsschwerpunkte mit daraus hervorgehenden Publikationen liegen unter anderem in den Bereichen GGP Austria, internationale Familienpolitikvergleiche, Familie und Migration, Scheidung, elterliche Arbeitsteilung (Care Arbeit, Erwerbspartizipation).