beziehungsweise 5/2025–Artikel 1

Sind wir auf dem Weg zur Single-Gesellschaft?

Was aktuelle Daten über Beziehungsstatus und Beziehungswunsch verraten

Von Christine Geserick

Entlang der letzten 50 Jahre ist der Anteil der Ein-Personen-Haushalte kontinuierlich gewachsen. Im medialen Diskurs wird dies oft als Zunahme der "Single-Haushalte" dargestellt, und auch die soziologische Gesellschaftsanalyse hat in der Vergangenheit schon öfters die Frage gestellt, ob wir auf dem Weg zur "Single-Gesellschaft" sind. Sind wir das? Bedeutet das gar, dass wir immer "beziehungsloser" oder sogar "beziehungsmüde" werden? Der folgende Beitrag, der in einer längeren Version als Sammelbandbeitrag veröffentlicht wurde (Geserick 2024), stellt Daten zusammen, die daraufhin analysiert werden, inwieweit die These der Single-Gesellschaft gerechtfertigt ist.

Die Frage, ob es heute mehr Single-Haushalte gibt, ist allein schon deshalb komplex, weil häufig zwei demografische Merkmale miteinander vermischt werden: die Wohnform und der Beziehungsstatus. Nicht alle, die allein wohnen, also als Ein-Personen-Haushalt in die Statistik eingehen, sind "Single"– denkt man etwa an Paare, die (noch) nicht zusammenziehen wollen, die temporär eine Fernbeziehung führen oder sich längerfristig für ein "Living apart together" (LAT) in zwei Haushalten entschieden haben. Umgekehrt wohnt nicht jeder allein, der (aktuell) keine Partnerschaft hat. Dazu zählen etwa Alleinerziehende oder junge Erwachsene, die in einer Wohngemeinschaft oder mit ihren Eltern zusammenwohnen.

Zunahme an Ein-Personen-Haushalten

Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte hat in den letzten 50 Jahren deutlich zugenommen. Während 1971 nur jeder vierte Privathaushalt (25,6 %) in Österreich ein Ein-Personen-Haushalt war, war es 2021 bereits deutlich mehr als jeder dritte, nämlich 38,3 % (Statistik Austria, Volkszählungsdaten). Im Vergleich mit anderen EU-Ländern rangiert Österreich im Mittelfeld. Spitzenreiter in der EU-27 ist Finnland mit 48 %, und auch die anderen nordischen Länder verzeichnen hohe Werte (Daten Eurostat 2022, zit. n. Destatis 2023). Dabei werden die Ein-Personen-Haushalte besonders von älteren Frauen repräsentiert. In mehr als jedem vierten Ein-Personen-Haushalt (26,2 %) lebt eine Frau ab 65 Jahren, gleichaltrige Männer machen nur 10,9 % dieser Haushaltsform aus (Mikrozensus 2023).

Leben immer mehr Menschen allein?

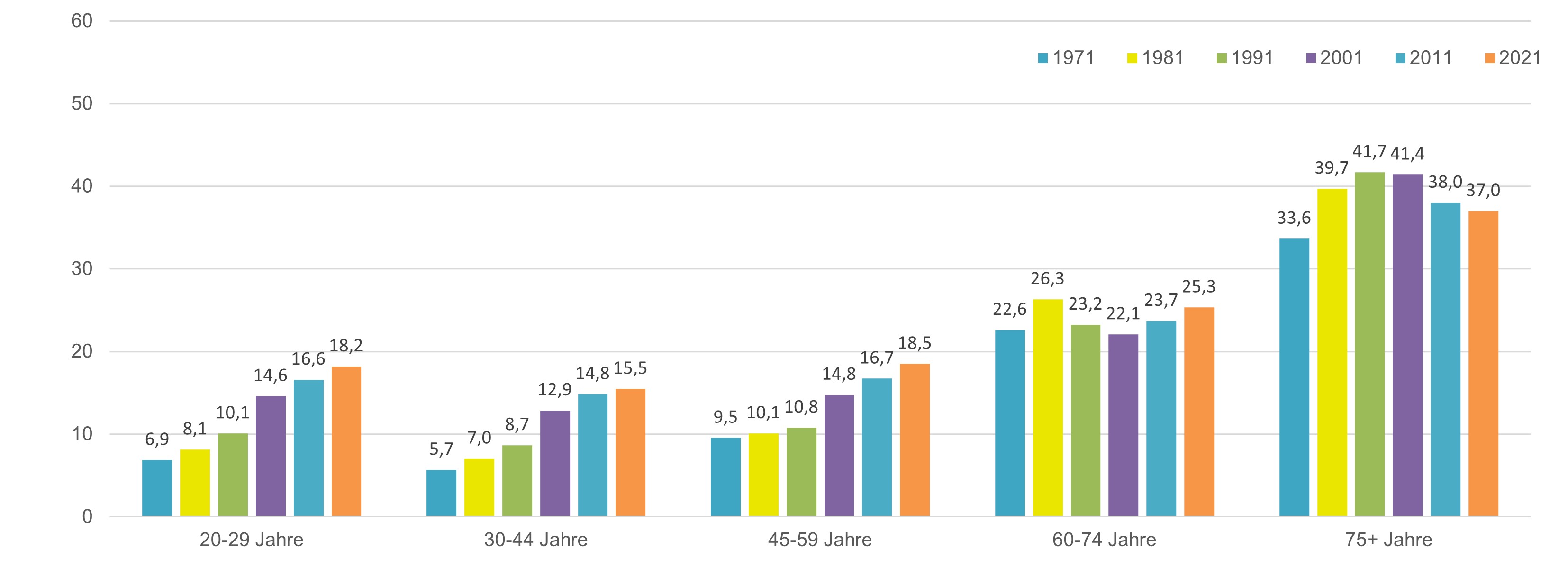

Im EU-Durchschnitt lebten 2022 insgesamt 15,8 % allein, 2012 waren es noch 14 % gewesen (Destatis 2023).1 In Österreich sind diese Anteile höher, und auch hier sind sie entlang der vergangenen Dekade von 20 % auf 21,6 % gestiegen (Volkszählungsdaten 2011, 2021). Kann man also sagen, dass "immer mehr Menschen alleine leben"? Für die Entwicklung der absoluten Zahlen stimmt diese Aussage. Für eine sorgfältigere Analyse aber bietet sich eine Untersuchung auf Personenebene an, die ältere mit rezenten Daten vergleicht und zudem nach Altersgruppen differenziert, so dass verschiedene Generationen und Lebensphasen miteinander verglichen werden können. Die untere Grafik (Abbildung 1) illustriert die jeweiligen Anteile für die Jahre von 1971 bis 2021 pro Altersgruppe. Als Basis wurde nicht (wie sonst üblich) nur die Anzahl der Personen in Privathaushalten gewählt, sondern die Personen in Anstaltshaushalten hinzugenommen. Dahinter steht die Überlegung, dass gerade für Hochaltrige das Wohnen in institutionellen Betreuungs- oder Pflegeeinrichtungen zunehmend relevant wird, weswegen die Vergleichsbasis entsprechend erweitert wurde. Der Anteil der Alleinwohnenden bildet somit ab, wie viele Personen allein einen Haushalt führen – im Unterschied zu jenen, die in einem Anstaltshaushalt oder mit Familienangehörigen oder sonstigen Personen in einem privaten Haushalt zusammenleben.

Abbildung 1: Anteil der Alleinwohnenden nach Altersklassen, 1971–2021

Datenquelle: Statistik Austria/STATcube-Abfrage; eig. Berechnungen; Volkszählungen (1971, 1981, 1991, 2001), Registerzählungen (2011, 2021); Anteile beziehen sich auf alle Personen der jeweiligen Altersgruppe, die in Privat- oder Anstaltshaushalten wohnen.

Es ist gut erkennbar, dass der generelle Anstieg der Alleinwohnenden nicht alle Lebensphasen gleichermaßen betrifft. Er gilt insbesondere für die drei jüngeren Altersklassen (20 bis 59 Jahre). Ihr Alleinwohnenden-Anteil ist von 1971 bis 2021 stetig gestiegen, in der jüngsten Gruppe der 20- bis 29-Jährigen beispielsweise von 6,9 % auf 18,2 %. Das heißt, es wohnen gegenwärtig fast dreimal so viele junge Erwachsene allein in einem Privathaushalt als noch vor 50 Jahren. Für die höheren Altersklassen (60 Jahre und älter) ist die Entwicklung hingegen weniger eindeutig.

Auffallend ist, dass sich der Anteil der Alleinwohnenden unter den 30- bis 44-Jährigen fast verdreifacht hat, von 5,7 % auf 15,5 %. Diese Entwicklung ist familiensoziologisch bedeutsam, betrifft sie doch jene Altersklasse, die sich in der aus Perspektive der Lebenslaufforschung in der "Rushhour des Lebens" befinden, also in jenem Lebensabschnitt, in dem statistisch gesehen besonders viele Menschen eine verbindliche Partnerschaft eingehen und eine Familie gründen, aber auch über berufliche Karriereschritte nachdenken. Was bedeutet es also, wenn gerade in dieser Lebensphase die Zahl der Alleinwohnenden zunimmt? Haben oder wollen diese Frauen und Männer keine Beziehung, keine Kinder?

Die "wirklichen" Singles

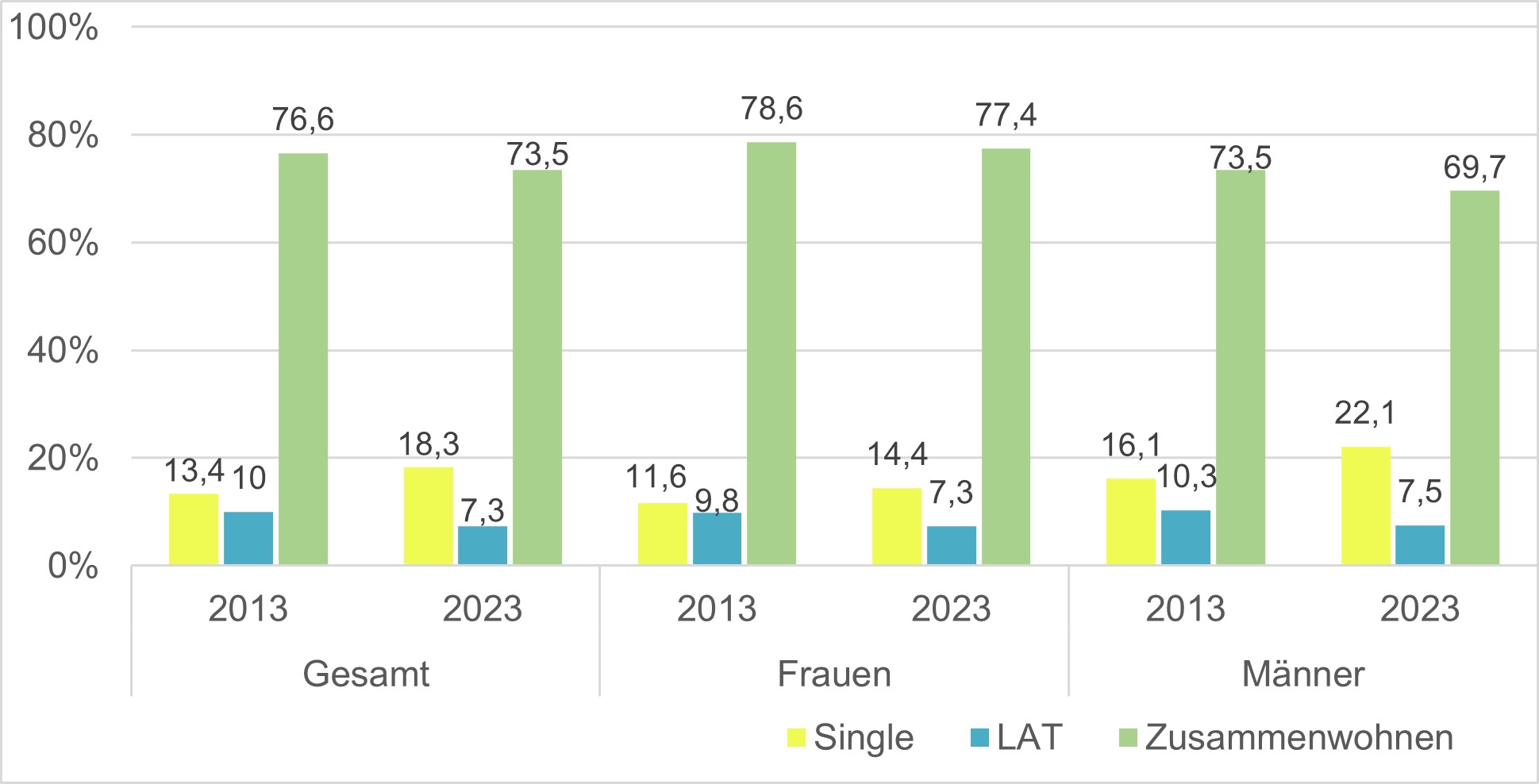

Geht es tatsächlich um den Partnerschaftsstatus (und nicht um den Wohnstatus), ist festzuhalten, dass die meisten Menschen im Alter von 30 bis 44 Jahren eine Beziehung führen, nämlich 80,8 % (GGP Austria 2023). Dieser Anteil setzt sich zusammen aus 73,5 %, die als Paar zusammenwohnen und weiteren 7,3 %, die in getrennten Haushalten wohnen. Tatsächlich Single, also gemäß eigener Einschätzung "ohne feste Partnerschaft", sind 18,3 % (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Lebensformen der 30- bis 44-Jährigen, 2013 und 2023

Datenquelle: GGP Austria, n1 = 3.912 (2013) und n2 = 2.877 (2023)

Dieser Anteil ist in der letzten Dekade leicht gestiegen, im Jahr 2013 betrug er noch 13,4 %. Damals wie heute ist ein deutlicher Geschlechterunterschied erkennbar, wobei Männer weitaus häufiger Single sind als Frauen. Im Jahr 2023 sind 14,4 % der Frauen und immerhin 22,1 % der Männer ohne Partner:in (Altersgruppe 30 bis 44 Jahre).

Bei der Interpretation dieser Daten ist zu berücksichtigen, dass es sich um Querschnittsdaten handelt, die jeweils eine Momentaufnahme darstellen und noch nichts darüber aussagen, ob jemand für längere Zeit ohne Partner:in bleiben wird. Besonders vor dem Hintergrund, dass spätmoderne Beziehungsbiografien häufig durch Diskontinuitäten gekennzeichnet sind, gibt es heute oft mehrere Lebensphasen, die man ohne Partner:in durchlebt, bis erneut eine Liebesbeziehung eingegangen wird. Wie lange jemand partnerlos ist, entweder kurzfristig oder langfristig, kann man nur anhand individueller Partnerschaftshistorien nachzeichnen.

Die GGP-Daten erlauben einen (eingeschränkten) Blick auf die Beziehungshistorie, indem zwar nicht die Zahl aller bisheriger Partnerschaften, aber doch die mit gemeinsamem Haushalt erhoben wurde. Die dazugehörige Frage lautete, wie oft man bereits mit jemandem als Paar zusammengewohnt hat. Die Auswertung offenbart einen recht hohen Anteil an primären (d.i. "ewigen") Singles, zumindest wenn man den gemeinsamen Haushalt als Indikator für eine verbindliche Beziehung wertet – was freilich diskutiert werden kann. Knapp jede:r zweite der 30- bis 44-jährigen Singles hat demnach noch nie eine kohabitierende Partnerschaft geführt (48,8 %),2 und das sind vor allem Männer. Immerhin 55,8 % der 30- bis 44-jährigen Single-Männer haben noch nie mit einem Partner oder einer Partnerin zusammengewohnt. Unter den gleichaltrigen Single-Frauen sind es mit 37,2 % weitaus weniger, sie verfügen also in diesem Lebensalter über deutlich mehr Beziehungserfahrung – zumindest was eine verbindliche Partnerschaft mit gemeinsamem Haushalt angeht (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Hat bereits jemals mit einem Partner:einer Partnerin zusammengewohnt

| Nein | Ja | |

|---|---|---|

| Single-Frauen | 37,2 % | 62,8 % |

| Single-Männer | 55,8 % | 44,2 % |

| Gesamt | 48,8 % | 51,2 % |

Quelle: GGP Austria 2023, n = 511 Singles (Alter 30–44 Jahre)

Elternschaft und kurzfristiger Kinderwunsch

Auch in punkto Familiengründung haben Single-Frauen im Alter zwischen 30 und 44 Jahren schon mehr erlebt: 34,3 % sind bereits Mutter, aber nur 8,1 % der Single-Männer haben bereits Kinder (vgl. Tabelle 2). Dass insgesamt (d. h. geschlechterunabhängig) 18,2 % der Singles in diesem Alter bereits ein Kind haben, bedeutet, dass es hier schon einmal eine Familiengründungsphase gab, die Paarbeziehung aber gescheitert ist – das ist die klassische Lesart dieser Zahlen. Natürlich kann es ebenso sein, dass ein Kinderwunsch unabhängig von dem Wunsch nach einer Beziehung erfüllt wurde, dass dieser Kinderwunsch wiederum auch gar nicht unbedingt bestehen musste (ungeplante Schwangerschaft) oder dass es nie eine längerfristige Paarbeziehung zwischen den Eltern gab. Auch das als neue Familienform diskutierte Co-Parenting (bewusst gewählte Elternschaft ohne Liebesbeziehung der Eltern) könnte sich in diesen Zahlen finden, genauso wie ehemalige LAT-Paare, die nach einer Trennung nun als langfristige Singles aufscheinen. Viele Konstellationen sind denkbar.

Tabelle 2: Hat bereits eigene Kinder

| Nein | Ja | |

|---|---|---|

| Single-Frauen | 65,7 % | 34,3 % |

| Single-Männer | 91,9 % | 8,1 % |

| Gesamt | 81,8 % | 18,2 % |

Quelle: GGP Austria 2023, n = 524 Singles (Alter 30–44 Jahre)

Auf jeden Fall wird deutlich, dass ein aktueller Single-Status noch keine Auskunft darüber gibt, ob jemand kinderlos ist – oder sich bewusst gegen eine Elternschaft entschieden hat. Doch zeigt eine weitere Auswertung, dass Single-Status und Familienplanung nur selten einhergehen. Erhebt man nämlich den kurzfristigen Kinderwunsch von kinderlosen Singles ("habe vor, innerhalb der nächsten drei Jahre ein Kind zu bekommen"), dominieren Unsicherheit und Ablehnung. Mehr als jede:r Zweite (55 %) plant keine Kinder innerhalb der nächsten drei Jahre, 28,9 % sind diesbezüglich unsicher und nur 16,1 % wollen "eher" oder "definitiv" Kinder bekommen (vgl. Tabelle 3).3 Interessanterweise gibt es so gut wie keine Geschlechterunterschiede, d. h. Single-Frauen und Single-Männer sind ähnlich zurückhaltend, was die Familienplanung angeht. Aus diesen Daten ist aber nicht abzulesen, inwieweit das Nichtvorhandensein einer Partnerschaft möglicherweise einen prinzipiell vorhandenen Kinderwunsch verdrängt oder als unrealisierbar erscheinen lässt.

Dass eine aufrechte Partnerschaft mit einem stärker ausgeprägten Kinderwunsch einhergeht, bestätigt der Vergleich der beiden Gruppen (Singles vs. Paare) (vgl. Tabelle 3). Diejenigen mit Partner:in können sich weitaus häufiger vorstellen, in den nächsten drei Jahren ein Kind zu bekommen (41,1 % vs. 16,1 % Singles). Außerdem sind die "Unsicheren" unter den Paaren weitaus seltener anzutreffen (15,4 %) als unter den Singles (28,9 %) und Paare lehnen eine kurzfristige Kinderplanung seltener ab (43,5 % vs. 55% Singles).

Tabelle 3: Kurzfristiger Kinderwunsch von kinderlosen Singles und Paaren

| Ja | Unsicher | Nein | |

|---|---|---|---|

| Singles | |||

| Frauen | 14,6 % | 30,8 % | 54,6 % |

| Männer | 16,8 % | 28,1 % | 55,1 % |

| Gesamt | 16,1 % | 28,9 % | 55,0 % |

| Paare | |||

| Frauen | 41,6 % | 14,4 % | 44,0 % |

| Männer | 40,6 % | 16,2 % | 43,2 % |

| Gesamt | 41,1 % | 15,4 % | 43,5 % |

Quelle: GGP Austria 2023, n1 = 422 Singles, n2 = 609 Personen in Partnerschaft (Alter 30–44 Jahre)

Insgesamt ist mit Blick auf die Geburtenentwicklung Österreichs und im weiteren Kontext zu betonen, wie hoch doch der Anteil aller noch Kinderlosen ist, die in den Jahren der klassischen Familienphase kurzfristig keine Kinder planen – und das betrifft eben nicht ausschließlich Singles. Anders ausgedrückt: Der insgesamt heute zunehmend verbreitete Beziehungsstatus "Single" ist nicht allein für den Geburtenrückgang verantwortlich. Denn alle, und somit auch Personen in Paarbeziehungen, sind zurückhaltender geworden und wünschen sich heute deutlich weniger Kinder als noch vor einigen Jahren (vgl. Herbst und Neuwirth 2023).

Der Wunsch nach einer Partnerschaft: Generationeneffekte

Wieso aber gibt es heute mehr Singles als früher? Wollen Singles Single sein? Hat das Ideal der romantischen Liebesbeziehung ausgedient? Konrad Weller, Autor der seit 1970 in Deutschland stattfindenden PARTNER-Studien, stellt trotz ansteigender Single-Zahlen fest: "Das Leben ohne Partner war und ist kein Thema" (2023: 52). Wenn man den nur selten vorhandenen Wunsch nach einem Single-Leben als Maßstab nimmt, stimmt das. Denn im Jahr 2021 wollten lediglich 3 % der 17-jährigen weiblichen Jugendlichen und 6 % der männlichen Jugendlichen explizit ein Leben ohne Partner:in führen (ebd.). Gleichzeitig offenbart sich aber, dass diese Anteile seit 1990 gestiegen sind, denn damals wollten nur 1 % der männlichen Teenager und gar 0 % der Mädchen ein Leben ohne Partnerschaft führen. Ähnliches gilt für Erwachsene: Ein Leben ohne Partner:in wünschen sich gegenwärtig 1% der Frauen (damals 0 %) und 5 % der Männer (damals 2 %) (ebd.: 53).4 Es verändert sich also etwas, wenn auch auf einem insgesamt sehr niedrigem Niveau.

Dass die jüngere Generation nicht nur häufiger die Lebensform Single präferiert (vgl. Weller 2023), sondern auch häufiger Single ist und vor allem besser damit zurechtkommt, belegt eine weitere Studie aus Deutschland (Gonzalez Avilés u. a. 2024). Demnach sind jugendliche Singles zwischen 17 und 20 Jahren im Jahr 2020/21 zufriedener mit ihrem Beziehungsstatus als Gleichaltrige im Jahr 2008/09 (ebd.). Unter den Erwachsenen ist dieser Effekt hingegen nicht zu sehen.

Singles im mittleren Erwachsenenalter: Ein Frauen- oder ein Männerproblem?

In derselben Studie (Gonzalez Avilés u. a. 2024) geben sich Erwachsene (hier: 37- bis 40-Jährige) mit ihrem Single-Status deutlich unzufriedener als Jugendliche oder junge Erwachsene (ebd.: Tabelle S2). Einer der Gründe könnte im oben dargelegten Zusammenhang mit der Kinderfrage liegen: Wer mit Ende 30 ohne Partner:in ist, ist deutlich pessimistischer, was die kurzfristige Familienplanung angeht. An dieser Schnittstelle zwischen ungewollter Partnerlosigkeit und Lebensplanung kann der Single-Status in dieser Lebensphase also durchaus problemhaft erlebt werden. Aufgrund ihrer lebenszeitlich begrenzten Fertilität rücken Frauen dabei stärker in den Fokus als Männer, zumal weiterhin gesellschaftliche Normen wirksam sind, welche die weibliche Identität viel stärker mit Elternschaft und Partnerschaft assoziieren als die männliche (Schmidt u. a. 2023).

Sind weibliche Singles im Lebensalter der klassischen Familienphase also "schlechter dran" als Männer? Für die subjektive Erlebensebene haben Gonzalez Avilés u. a. genau das Gegenteil beobachtet: Frauen sind mit ihrem Single-Status im Durchschnitt zufriedener als Männer (2024:9). Auch eine Erhebung in Japan legt nahe, dass alleinstehende Frauen weniger stark nach einer Partnerschaft streben als Männer (Statista 2024). Als Gründe gegen eine Heirat geben sie deutlich häufiger als Männer an, unabhängig bleiben zu wollen und nicht für Haushalts- und Care-Arbeit verantwortlich sein zu wollen (Statista 2024: 38f). Das deutet darauf hin, dass die Zurückhaltung von Frauen gegenüber einer Paarbeziehung mit der Ablehnung einer geschlechtertypischen Arbeitsteilung einhergehen kann, die in der japanischen Gesellschaft weiterhin stark ausgeprägt ist, aber auch in Österreich und anderen europäischen Ländern praktiziert wird (Geserick u. a. 2023).

So gesehen könnte man auch die Gruppe der erwachsenen (heterosexuellen) Männer als benachteiligt begreifen: Wie gesehen sind sie häufiger Single als Frauen, sind aber mit diesem Beziehungsstatus vergleichsweise unzufrieden. Gleichzeitig gestaltet sich die Suche nach einer Partnerin schwierig, besonders dort, wo patriarchal geprägte Erwartungen der Männer an eine Partnerin an deren Präferenz einer gleichberechtigten und bildungshomogamen Beziehung vorbeigehen.

Conclusio

Sind wir also auf dem Weg zur Single-Gesellschaft? Was den Partnerschaftsstatus "Single" – und nicht die Wohnform – angeht, handelt es sich um eine eher kleine Bevölkerungsgruppe, und nur sehr wenige Menschen präferieren diese Lebensform überhaupt. Sie bildet also keinesfalls den Durchschnitt der Bevölkerung ab. Trotzdem ist bemerkenswert, dass sich diese (kleinen) Anteile der Singles und vor allem derjenigen, die diese Lebensform präferieren, etwas erhöht haben. Insofern ist das Single-Sein nicht immer nur ein ungeplanter Übergangs-Status im Verlauf der Biografie, sondern es ist manchmal auch eine durchaus gewünschte Lebensform. Kritisch ist der Beziehungsstatus "Single" für diejenigen, die nicht Single sein wollen oder die in den Lebensjahren der klassischen Familienphase einen Kinderwunsch haben, den sie aber nicht erfüllen können.

____

1 www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-Arbeit-Soziales/Bevoelkerung/Alleinlebende.

2 Die Frage lautete: Abgesehen von der derzeitigen Partnerschaft, wie oft haben Sie mit jemandem als Paar zusammengewohnt?

3 Zu denjenigen mit Kinderwunsch wurden auch diejenigen hinzugezählt, die aktuell ein Kind erwarten, also schwanger sind.

4 Es war nicht ausschlaggebend, ob man derzeit in einer Partnerschaft lebt. Es ging ausschließlich um den Wunsch für die Zukunft.

Literatur

Destatis (Statistisches Bundesamt Berlin) (2023): Alleinlebende. Deutschland über EU-Durchschnitt. Berlin. Online verfügbar unter www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-Arbeit-Soziales/Bevoelkerung/Alleinlebende, zuletzt aktualisiert am 26.06.2023, zuletzt geprüft am 17.06.2024.

Geserick, Christine (2024): Auf dem Weg zur Single-Gesellschaft? In: Martin Gruber-Risak, Olaf Kapella, Wolfgang Brodil und Michaela Windisch-Graetz (Hg.): Gesellschaft im Wandel – Zukunft gestalten. Festschrift für Wolfgang Mazal. Wien: Facultas, S. 487–500.

Geserick, Christine; Hornung, Helena; Hübel, Teresa; Kaindl, Markus; Wernhart, Georg (2023): Arbeitsteilung in Partnerschaften. Wien (ÖIF Forschungsbericht, 50). DOI: 10.25365/phaidra.457.

Gonzalez Avilés, Tita; Bühler, Janina Larissa; Brandt, Naemi D.; Neyer, Franz J. (2024): Today’s adolescents are more satisfied with being single: Findings from a German cohort-sequential study among 14- to 40-year-olds. In: Personality and Social Psychology Bulletin, 1-15. DOI: 10.1177/01461672241257139.

Herbst, Claudia; Neuwirth, Norbert (2023): Kinderwunsch und Kinderzahl: 2009 und 2023 - ein Vergleich. In: Norbert Neuwirth, Isabella Buber-Ennser und Beat Fux (Hg.): Familien in Österreich. Partnerschaft, Kinderwunsch und ökonomische Situation in herausfordernden Zeiten. Wien: ÖIF, S. 40.

Schmidt, Eva-Maria; Décieux, Fabienne; Zartler, Ulrike; Schnor, Christine (2023): What makes a good mother? Two decades of research reflecting social norms of motherhood. In: Journal of family theory & review 15 (1), S. 57–77. DOI: 10.1111/jftr.12488.

Statista (2024): Politics and Society. Single culture in Japan.

Weller, Konrad (2023): Partnerschaft. Wünsche, Erfahrungen, Einstellungen. In: Konrad Weller und Heinz-Jürgen Voß (Hg.): Sexualität und Partnerschaft der Deutschen. Erkenntnisse aus den PARTNER-5-Studien. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 81–105.

Verwendete Datenkörper:

Statistik Austria, STATcube: Volkszählungen, Mikrozensus, Erwerbsstatistik

Generations and Gender Programme (GGP) Austria

Autorin

Dr.in Christine Geserick ist Familiensoziologin und arbeitet als Senior Scientist am Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF) an der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Lebensentwurf und Individualisierung, weibliche Biografien, Sozialgeschichte der Familie.