beziehungsweise 5/2025–Artikel 3

Was spricht für und was spricht gegen (eigene) Kinder?

Österreich, Norwegen und Dänemark im Vergleich1

Von Sabine Buchebner-Ferstl

Sinkende Geburtenraten und nachlassender Kinderwunsch zählen zweifellos zu jenen ideologisch und emotional hochaufgeladenen "Triggerthemen", die auf die Grundlagen unserer menschlichen Existenz abzielen und für die es jedoch aufgrund ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit keine einfachen Lösungen und Antworten gibt. Das Generations and Gender Programme (GGP) widmet sich ausführlich diesen Fragestellungen – mit vielschichtigen, spannenden Ergebnissen (vgl. Neuwirth u. a. 2023).

Ein Vergleich mit früheren Erhebungswellen des GGP zeigt, dass pronatalistische Überzeugungen stark im Sinken begriffen sind. So ist die Zustimmungsrate hinsichtlich der Frage, Kinder seien für ein erfülltes Leben von Frauen notwendig, in Österreich zwischen den beiden GGP-Erhebungen 2008/09 und 2022 in der Gruppe der jeweils befragten Männer von 28 % auf 14 % gesunken, bei den jeweils befragten Frauen von 23 % auf 12 %. Bei derselben Aussage für den Mann verringerte sich die Zustimmung von 28 % auf 20 % bei den männlichen und von 18 % auf 10 % bei den weiblichen Befragten (Schmidt und Neuwirth 2023:28)2. Dies ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass allgemein gültige soziale Normen zunehmend in Frage gestellt werden. Der Lebensweg wird vielmehr als Abfolge persönlicher Entscheidungen verstanden, die auf individuellen Prioritäten, Einstellungen und Zielsetzungen beruhen, die sich mitunter deutlich unterscheiden können, ohne dass damit eine Wertung verbunden sein muss.

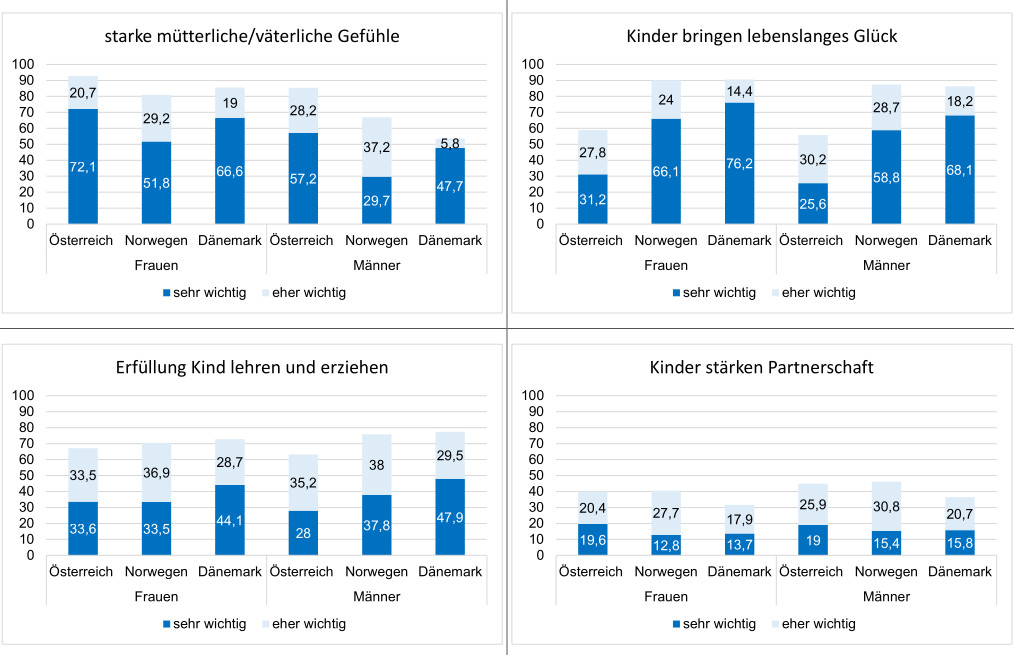

Abbildung 1: Argumente für Kinder

Quelle: eigene Berechnungen des GGP, Ländervergleich, gewichtete Daten in Prozent

Wenn Kinder zu bekommen keine unhinterfragte Selbstverständlichkeit darstellt, so ist es auch möglich, den dahinterstehenden Entscheidungsprozess zu beleuchten und die Argumente, die – mehr oder weniger bewusst – gegeneinander abgewogen werden, ins Blickfeld zu rücken. Der GGP beschäftigt sich in einigen Ländern – darunter Österreich, Norwegen und Dänemark – mit dieser Fragestellung und listet eine Reihe von Gründen auf, die für beziehungsweise gegen die Realisierung eines Kinderwunsches sprechen und die nach ihrer Wichtigkeit einzustufen sind.

Argumente für Kinder

Wie in Abbildung 1 dargestellt, zeigt sich insbesondere in Österreich deutlich, dass es vor allem als ausschlaggebend erachtet wird, dass dieser Wunsch – erhoben als starke mütterliche/väterliche Gefühle – überhaupt vorhanden ist. Rund 93 % der österreichischen Frauen und auch mehr als 85 % der österreichischen Männer sehen dies als sehr oder eher wichtigen Grund an, sich für ein Kind zu entscheiden. In den beiden nordischen Ländern wird hingegen eher die Erwartung, dass Kinder lebenslanges Glück bringen, mit einer Zustimmung von etwa 90 % als zentrales Pro-Argument ins Feld geführt. Bei den österreichischen Respondent:innen liegt dieser Anteil lediglich bei 59 % Frauen bzw. 56 % Männer.

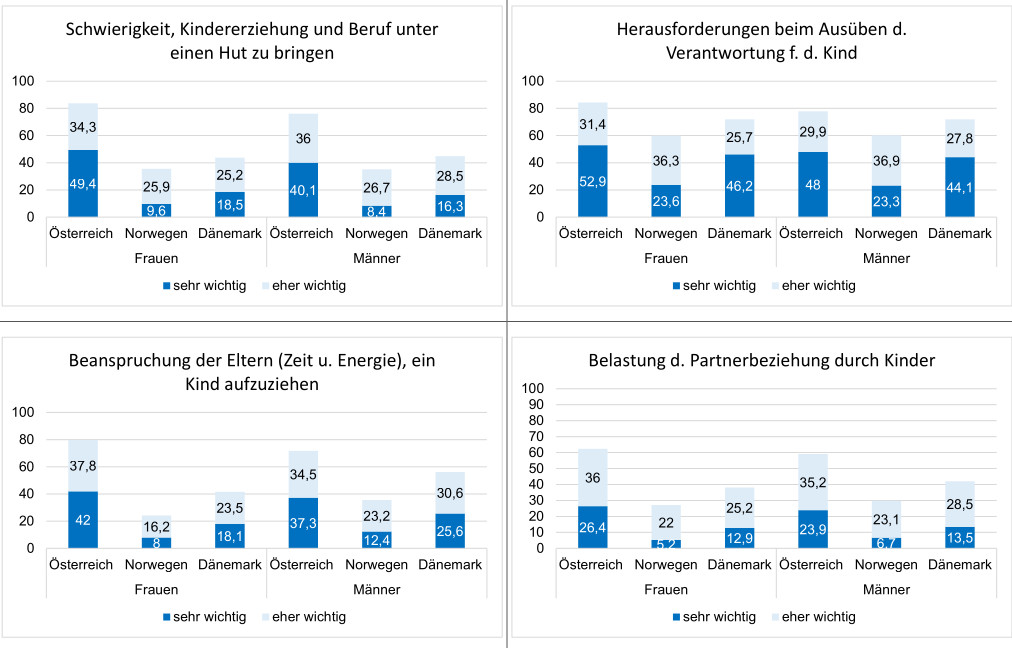

Argumente gegen Kinder

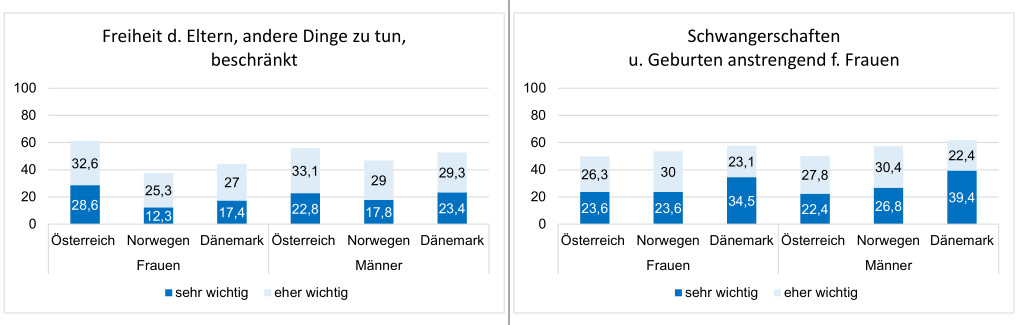

Eine Erklärung für diese Unterschiede liegt möglicherweise im Antwortverhalten der Respondent:innen im Hinblick auf die Argumente, welche GEGEN die Entscheidung für ein Kind sprechen (Abb. 2). Auf den ersten Blick wird deutlich, dass den Gegenargumenten in Österreich deutlich mehr Gewicht beigemessen wird als in den beiden Vergleichsländern. Eine Ausnahme stellt hier nur die Begründung, dass Schwangerschaft und Geburt für Frauen anstrengend seien, dar. Angesichts der zahlreichen bedeutsamen negativen Aspekte der Elternschaft fällt die Aussicht auf lebenslanges Glück durch das Kind und/oder die Elternschaft möglicherweise schwerer.

Abbildung 2: Argumente gegen Kinder

Quelle: eigene Berechnung des GGP, Ländervergleich, gewichtete Daten in Prozent

Kinder – lebenslanges Glück oder (zu) große Belastung?

Dass das Thema Vereinbarkeit von Kindererziehung und Beruf in den nordischen Ländern deutlich weniger stark als problematisch wahrgenommen wird, verwundert aufgrund der grundlegend anderen wohlfahrtsstaatlichen und familienpolitischen Ausrichtung in diesen Ländern nicht unbedingt. Die österreichischen Respondent:innen scheinen Kinder jedoch generell in höherem Ausmaß als Belastung zu erleben. Dies betrifft sowohl die "Beanspruchung der Eltern (Zeit und Energie), ein Kind aufzuziehen" als auch die Beschränkung der "persönlichen Freiheit der Eltern, andere Dinge zu tun". Weiters wird auch von rund 62 % der befragten Frauen und 59 % der Männer eine "Belastung der Paarbeziehung durch Kinder" befürchtet. Insgesamt entsteht beinahe der Eindruck, dass eine Entscheidung gegen Kinder als naheliegend anzusehen ist, außer der Kinderwunsch ist so drängend, dass die gravierenden Nachteile, die die Elternschaft mit sich bringt, in Kauf genommen werden.

Was alle drei Länder wiederum eint, ist der Umstand, dass die "Herausforderungen beim Ausüben der Verantwortung für ein Kind" durchwegs (in Österreich neben der Vereinbarkeit) als stärkstes Argument gegen Kinder angeführt werden. Wenn also die Geburtenraten auch in den skandinavischen Ländern zurückgehen,3 so mag auch diese Last der Verantwortung für das Aufwachsen eines Kindes in einer Welt der globalen Krisen und Herausforderungen dafür eine Rolle spielen und sich dieses Argument auch durch günstige nationale Rahmenbedingungen nicht entkräften lassen.

Diese Ergebnisse werfen zahlreiche Fragen auf: Welche Bedeutung haben Bedenken, dass ein Kind Einschränkungen in der "Freiheit, andere Dinge zu tun" und eine "Belastung der Paarbeziehung" nach sich zieht, im Entscheidungsprozess? Und inwiefern versprechen sich Menschen noch "lebenslanges Glück" von eigenen Kindern vor dem Hintergrund krisenhafter Entwicklungen in der Welt und beunruhigender Zukunftsaussichten für das Klima? In welchem Konkurrenzverhältnis stehen eigene Kinder im Vergleich zu anderen sinnstiftenden Lebensbereichen? Und ist das Problem vielleicht auch, die Anforderungen und Herausforderungen nicht einschätzen zu können, da das eigene Kind das erste sein wird, das man in Händen hält und daher einfach Erfahrungswerte fehlen? Geht es um die Angst vor dem Scheitern im Bestreben, das perfekte "Produkt Kind" zu schaffen – erfolgreich, selbstbewusst, beziehungsfähig, glücklich?

Zu den größten Errungenschaften der letzten Jahrzehnte gehört nicht zuletzt die Tatsache, dass wir über das entsprechende Wissen verfügen, was Kinder brauchen, um sich gesund zu entwickeln. Aus diesem Wissen erwächst aber auch eine Verantwortung, dafür alle Ressourcen bereitstellen zu müssen, damit dies möglich wird: finanzielle, emotionale, zeitliche, soziale, zum Teil auch körperliche Ressourcen. 80 Prozent der Frauen und drei Viertel der Männer, die im Rahmen des GGP befragt wurden, haben die Beanspruchung der Eltern, ein Kind aufzuziehen, als "sehr" oder "eher" wichtigen Grund gegen ein Kind angeführt, deutlich mehr als die Respondent:innen aus Dänemark und Norwegen. Ein Kind zu haben wird in Österreich sowohl von Frauen als auch von Männern offenbar wesentlich stärker als Belastung wahrgenommen, für das eigene Leben, aber auch für die Partnerschaft, als in den nordischen Ländern. Offen bleibt, inwieweit diese Einstellung auf eigenen Erfahrungswerten als Eltern beruhen, Erfahrungen aus einer Beobachterposition widerspiegeln oder auch lediglich vage Befürchtungen und Ängste repräsentieren, die sich nicht so unmittelbar erschließen.

____

1 Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Auszug aus der Festschrift "Gesellschaft im Wandel – Zukunft gestalten" anlässlich der Pensionierung von Prof. Wolfgang Mazal.

2 Zu berücksichtigen ist, dass der Altersrange der Respondent:innen in der Erhebung 2008/2009 mit 18–45 Jahren festgelegt war, im aktuellen GGP jedoch mit 18–59 Jahren, wodurch ein direkter Vergleich nur eingeschränkt möglich ist.

3 www.demogr.mpg.de/de/news_events_6123/news_pressemitteilungen_4630/presse/rueckgang_der_geburtenrate_in_nordeuropa_11237

Literatur

Buchebner-Ferstl, Sabine; Schmidt, Eva-Maria (2024): "Heute hat man Wunschkinder, in unserer Zeit ist es passiert." In: Gruber-Risak, Martin; Kapella, Olaf; Brodil, Wolfgang und Windisch-Graetz, Michaela (Hg.): Gesellschaft im Wandel – Zukunft gestalten. Festschrift für Wolfgang Mazal. Wien: Facultas, S. 457–470.

Neuwirth, Norbert; Buber-Ennser, Isabella; Fux, Beat (Hg.) (2023). Familien in Österreich. Partnerschaft, Kinderwunsch und ökonomische Situation in herausfordernden Zeiten. Wien: Österreichisches Institut für Familienforschung. DOI: 10.25365/phaidra.450

Schmidt, Eva-Maria; Neuwirth, Norbert (2023): Sind Kinder wichtig für ein erfülltes Leben? In: Neuwirth, Norbert; Buber-Ennser, Isabella; Fux, Beat (Hg.) (2023). Familien in Österreich. Partnerschaft, Kinderwunsch und ökonomische Situation in herausfordernden Zeiten. Wien: Österreichisches Institut für Familienforschung, S. 28. DOI: 10.25365/phaidra.450

Autorin

Dr.in Sabine Buchebner-Ferstl ist Psychologin und Senior Researcher am Österreichischen Institut für Familienforschung an der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Elternschaft und Elternbildung, Geschlechterrollen sowie Schule und Bildung.

Kontakt

sabine.buchebner-ferstl@oif.ac.at